| |

|

Séisme dans la

région de Saint-Dié 22

février 2003 |

Détection

et localisation lors de la phase d'alerte Détection

et localisation lors de la phase d'alerte

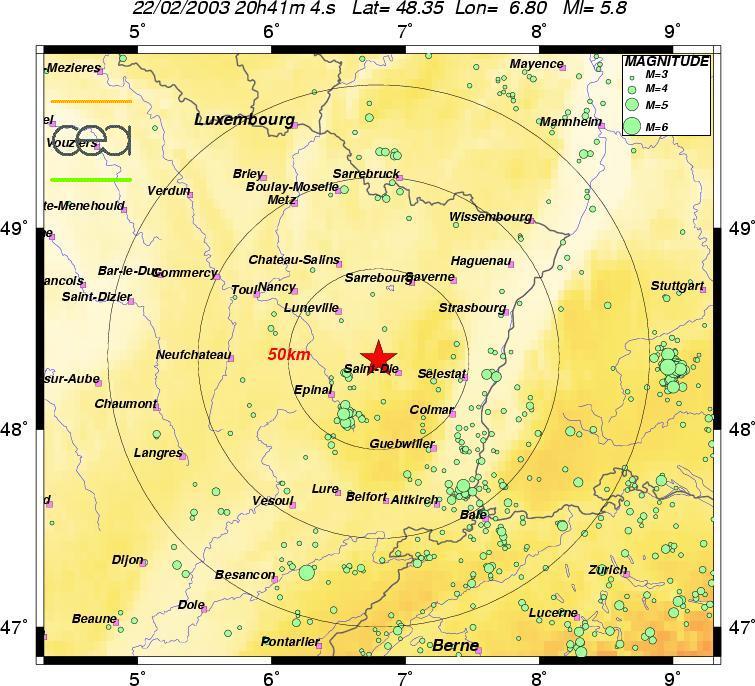

Samedi 22 février 2003 à 21 h 41, heure française

(20:41 TU), un événement sismique de magnitude

Ml=5.9 s'est produit à 21 kilomètres à

l'ouest de Saint-Dié (Vosges). Ce séisme a généré

une alerte sur le réseau de surveillance sismique du

DASE. Le sismoloque d'astreinte, averti automatiquement, a fourni,

35 minutes plus tard, aux autorités responsables, la première

analyse de l'événement. Il a notamment donné

une première estimation de la localisation de l'épicentre

et de la magnitude du séisme.

Localisation préliminaire de l'événement

(les points verts représentent la sismicité naturelle

de la région)

Localisation préliminaire de l'événement

(les points verts représentent la sismicité naturelle

de la région)

Signaux associés à l'événement pour

différentes stations du réseau national

Signaux associés à l'événement pour

différentes stations du réseau national

Caractérisation

et localisation lors de l'analyse de routine Caractérisation

et localisation lors de l'analyse de routine

Une localisation plus précise a ensuite été

effectuée par les analystes sismologues du LDG qui ont

pour tâche de réaliser le bulletin des séismes

proches. Ce travail a surtout permis d'affiner la localisation,

à l'aide de plus de 120 pointés, et d'estimer

les différentes magnitudes associées à

l'événement :

| Date |

22/02/2003 |

| Heure

origine |

20 H 41

MN 06.9 S tu |

| Latitude |

48 DEG 20

MN NORD (48.34) |

| Longitude |

6 DEG 41

MN EST (6.68) |

| Profondeur |

14 km |

| Magnitude |

5.9 (Ml)

magnitude régionale

4.1 (Ms) magnitude de surface

5.0 (Mb) magnitude télésismique |

|

Cette localisation fine montre la diversité de

magnitudes obtenues, chaque magnitude correspondant à

une analyse particulière. La magnitude Ml est communément

utilisée pour caractériser les séismes

locaux.

Dans les 48 heures qui ont suivi l'événement,

cinq répliques majeures, de magnitudes supérieures

à 3, ont pu être enregistrées, générant

plusieurs nouvelles alertes. Plusieurs centaines de petits

événements ont été détectés

grâce à la proximité des stations HAU

et HINF (distance inférieure à 60 Km). Ces répliques

sont habituelles à la suite d'un séisme important.

Cette activité locale a généralement

tendance à diminuer avec le temps, cette décroissance

pouvant s'étaler sur une durée allant de quelques

heures à plusieurs semaines.

Le tableau ci-dessous fournit les caractéristiques

des principaux événements enregistrés

dans les 48 heures qui ont suivi le séisme principal :

|

date

|

heure origine

|

latitude (N) |

longitude (E) |

magnitude (Ml) |

|

22/02/2003 |

20:41:06 |

48.34 |

6.67 |

5.9 |

|

22/02/2003 |

20:54:26 |

48.31 |

6.63 |

3.7 |

|

23/02/2003 |

00:16:43 |

48.31 |

6.63 |

3.3 |

|

23/02/2003 |

14:53:48 |

48.31 |

6.60 |

3.4 |

|

23/02/2003 |

23:58:53 |

48.29 |

6.61 |

3.6 |

|

24/02/2003 |

00:35:43 |

48.30 |

6.62 |

3.3

|

|

La localisation des principales répliques semble indiquer

une migration des événements en direction du sud-ouest.

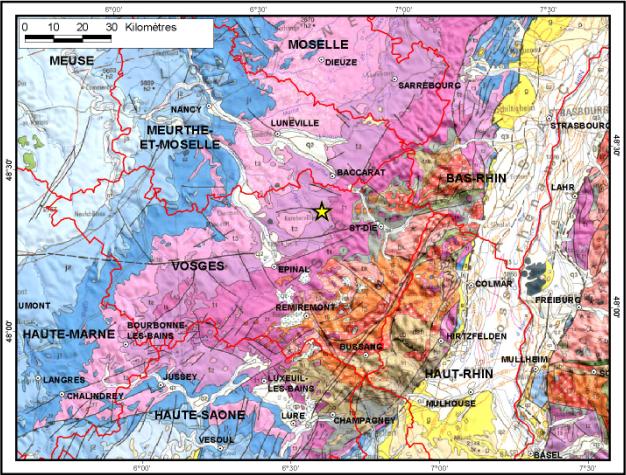

Contexte

sismo-tectonique Contexte

sismo-tectonique

Dans le secteur de Saint-Dié, trois directions tectoniques

sont observées (figure ci-dessous) :

|

|

La direction N80°, représentée

par le cisaillement de Lalaye - Lubine, trait majeur de

l'orogénèse varisque (qui se prolonge dans

le bassin parisien par la faille de Vittel et la faille

de Bray) ; |

| |

|

La direction subméridienne

(N10°), axe principal du fossé rhénan,

liée à la distension oligocène que

l'on retouve un peu partout dans le massif vosgien ; |

| |

|

La direction N130°, marquée

par des failles anciennes qui ont été réactivées

lors de l'exhaussement des Vosges au Mio-Pliocène. |

Contexte géologique régional

Contexte géologique régional

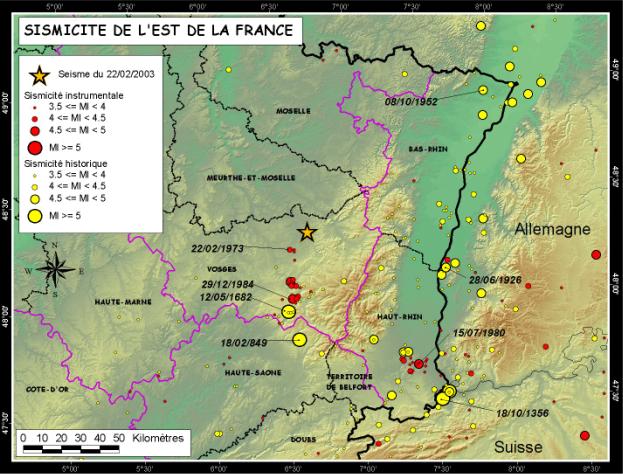

On notera que la sismicité instrumentale et historique

de ce secteur (figure ci-dessous) a permis de mettre en évidence

le caractère actif des directions subméridiennes

notamment dans la région de Remiremont, siège

d'un séisme d'intensité épicentrale VIII

en 1682 et d'une crise sismique en 1984-85 (magnitude 4.8).

Il n'est pas possible, à la date de rédaction

de cette note, de déterminer précisément

la direction de la faille qui est à l'origine du séisme.

|