|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Dossiers scientifiques |

|

|

| |

|

Séisme de Lourdes

17/11/2006 |

Sismotectonique

Description de l'événement Description de l'événement

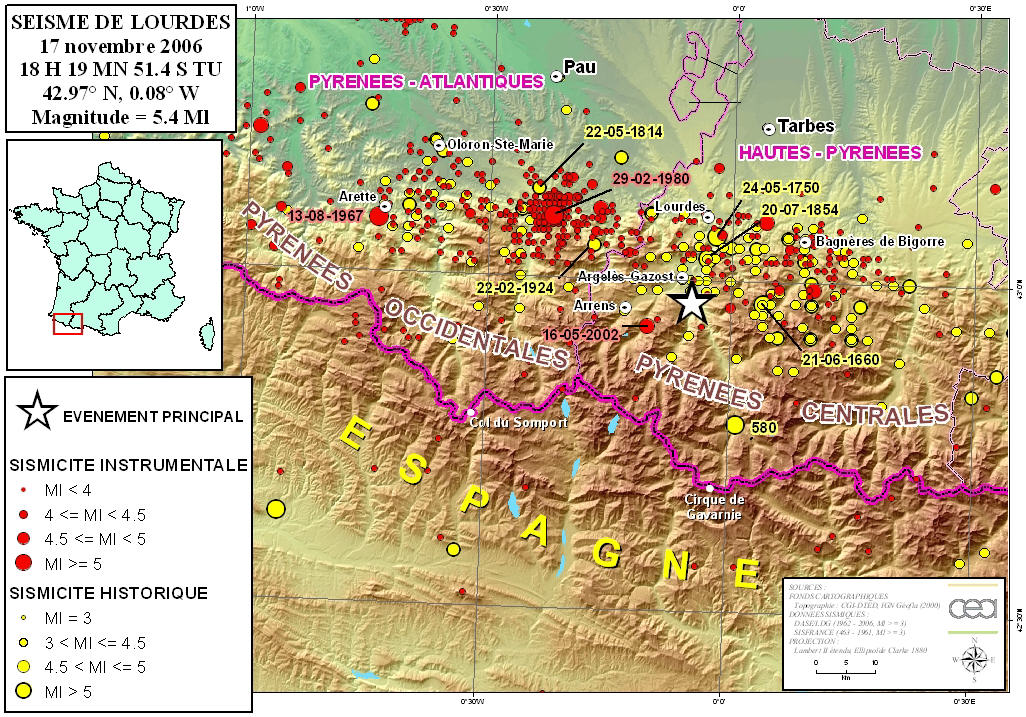

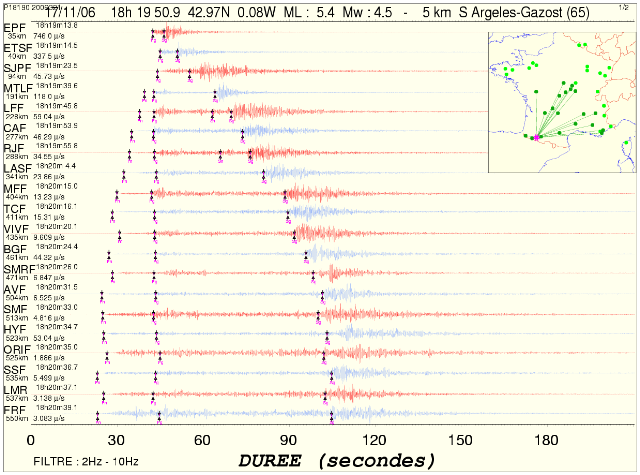

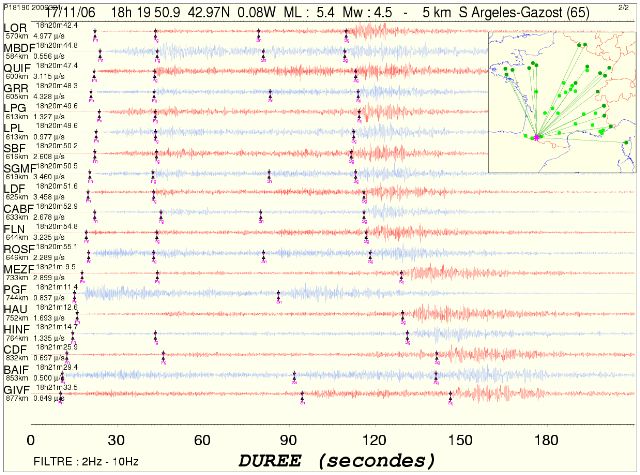

Le 17 novembre 2006, à 18h 19mn 50s Temps Universel (soit19h 19mn 50s en heure locale), un séisme de magnitude locale ML = 5.4 a eu lieu dans les Pyrénées occidentales à environ 5km au sud d'Argeles-Gazost (65) (figure 1). Compte tenu de sa magnitude, cet événement a été enregistré sur l'ensemble des stations du réseau sismique du CEA-DASE (figure 2).

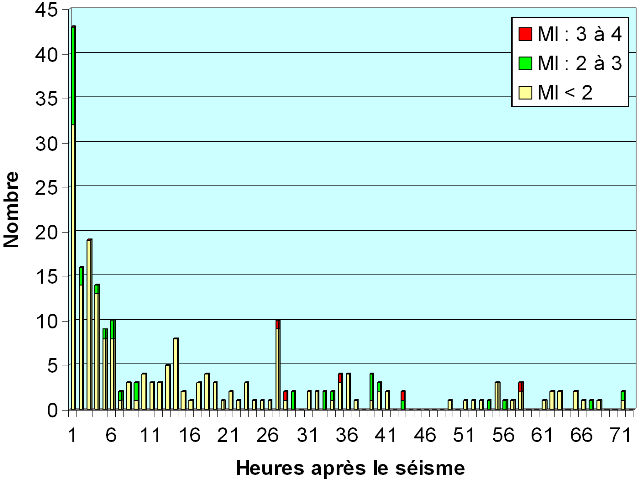

Cet événement, nettement ressenti dans la zone épicentrale jusqu'à environ 20km, a été suivi, dans les vingt-quatre heures, de 164 répliques. Ces dernières ont continué d'affecter la zone et cinq séismes de magnitude supérieure à 3, dont deux de magnitude supérieure à 3.5, ont encore été enregistrés les 18 et 19 novembre (figure 3).

Les caractéristiques de ce séisme sont les suivantes :

| Date |

17/11/2006 |

| Heure

origine |

18 H 19

MN 50 S tu |

| Latitude |

42,97 DEG NORD |

| Longitude |

0,08 DEG OUEST |

| Profondeur |

9 km |

| Magnitude |

5.4 (Ml) |

|

Figure 1 : Sismicité des Pyrénées occidentales Figure 1 : Sismicité des Pyrénées occidentales

Figure 2 : Signaux sismiques observés sur le réseau métropolitain du DASE. Figure 2 : Signaux sismiques observés sur le réseau métropolitain du DASE.

Figure 3 : Diminution du nombre de répliques dans le temps (232 en 72 heures). Figure 3 : Diminution du nombre de répliques dans le temps (232 en 72 heures).

Sismicité de la région. Sismicité de la région.

Le séisme a eu lieu dans les Pyrénées occidentales (Figure 1). C'est la région la plus sismique de la France métropolitaine en termes de taux de sismicité. On y observe, en moyenne, sur dix ans, deux séismes de magnitude (ML LDG) supérieure à 5 sur une surface de 10 000 km2. Les principaux séismes de cette région des Pyrénées occidentales, durant le dernier millénaire, sont listés dans le tableau 1.

| Nom du séisme |

Date |

Intensité max (MSK) |

Magnitude* |

| Pyrénées centrales, Bigorre

|

21/06/1660 |

VIII-IX |

5,9 |

| Pyrénées centrales, Juncalas |

27/05/1750 |

VIII |

5,5 |

| Pyrénées occidentales, Vallée d'Ossau |

22/05/1814 |

VII |

5,1 |

| Pyrénées centrales, Argeles Gazost |

20/07/1854 |

VII-VIII |

5,3 |

| Pyrénées occidentales, Vallée d'Ossau |

22/02/1924 |

VII |

4,9 |

| Pyrénées occidentales, Arette |

13/08/1967 |

VIII |

5,3 |

| Pyrénées occidentales, Vallée d'Ossau-Arudy |

29/02/1980 |

VII-VIII |

5,7 |

Tableau 1 : Principaux séismes de la région pyrénéenne occidentale. (*) = Magnitude locale ML du LDG pour les séismes postérieurs à 1962 et magnitude estimée à partir des intensités macrosismiques pour les séismes antérieurs. Tableau 1 : Principaux séismes de la région pyrénéenne occidentale. (*) = Magnitude locale ML du LDG pour les séismes postérieurs à 1962 et magnitude estimée à partir des intensités macrosismiques pour les séismes antérieurs.

Tectonique. Tectonique.

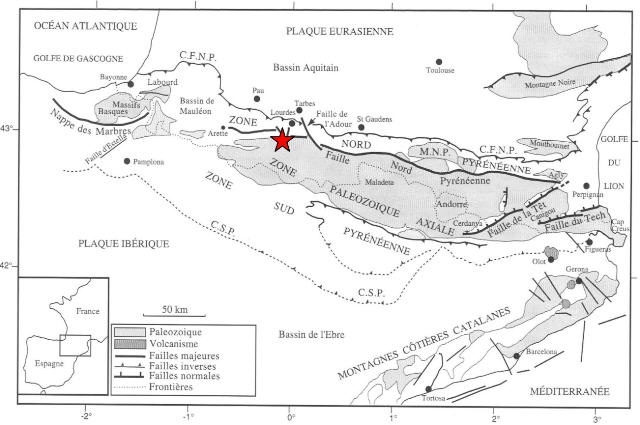

Le séisme du 17 novembre 2006 se situe au niveau de la faille nord pyrénéenne (FNP), mal individualisée dans cette zone (Figure 4). La FNP est un accident majeur, d'orientation est-ouest, qui borde les Pyrénées au nord sur toute sa longueur, et qui représente la suture des plaques Ibérie et Eurasie, soumises à une convergence plus ou moins nord-sud depuis environ 65 Ma. La zone Nord-Pyrénéenne située au nord de la FNP et au sud du chevauchement frontal nord pyrénéen (CFNP) est une région de croûte amincie, formée lors d'une phase d'extension liée à l'ouverture du golfe de Gascogne, antérieurement à la phase de compression. La zone Paléozoïque axiale, au sud de la FNP est caractérisée par la présence des plus hauts sommets de la chaîne. Le contexte général des contraintes tectoniques à l'origine des séismes actuels de la chaîne des Pyrénées est une compression approximativement nord-sud (Delouis et al., 1993), le domaine ibérique s'enfonçant sous l'Eurasie au nord, au moins dans la partie centrale et orientale de la chaîne (Souriau et Granet,1995).

Figure 4 : Carte structurale de l'orogène pyrénéen en France (Mattauer et Henry, 1974). Etoile rouge : localisation de l'épicentre du séisme de Lourdes, le 17 novembre 2006. Figure 4 : Carte structurale de l'orogène pyrénéen en France (Mattauer et Henry, 1974). Etoile rouge : localisation de l'épicentre du séisme de Lourdes, le 17 novembre 2006.

Références. Références.

B. Delouis, H. Haessler, H. Cisternas, L. Rivera, 1993. Stress tensor determination in France and neighbouring regions. Tectonophysics, 221, 413-437.

M. Mattauer et J. Henry, 1974. The Pyrenees. In: Mesozoïc-Cenozoïc Orogenic Belts. Data for orogenic Studies: Alpine-Himalayan Orogens (Ed.A.M.Spencer), Spec. Publ. Geol. Soc. London, 4, 3-21.

Souriau A. & Granet M., (1995). - A tomographic study of the lithosphere beneath the Pyrenees from local and teleseismic data - Journal of Geophysical Research, 100, B9, 18 117-18 134.

Mécanisme au foyer. Mécanisme au foyer.

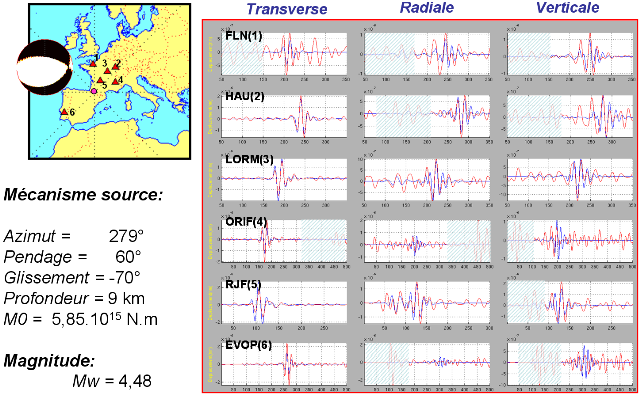

La figure 5 montre la comparaison entre les enregistrements (rouge) et les simulations (bleu) sur les 3 composantes du déplacement. Les zones en grisé correspondent à des signaux basse fréquence parasite provenant de séismes lointains.

La profondeur et le mécanisme ont été confirmés par ailleurs par des simulations télésismiques grâce au ratio d'amplitude P-pP-sP.

On obtient un mécanisme en faille normale pure suivant un azimut E-W, cohérent avec la direction de la Faille Nord-Pyrénéenne.

Figure 5 : Mécanisme au foyer. Figure 5 : Mécanisme au foyer. |

|

|

|

| |

|

| |

|

|

|