|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

L'évaluation de l'aléa sismique |

|

|

|

|

|

Aléa

et risque sismiques Aléa

et risque sismiques |

|

|

|

Aléa sismique |

|

|

|

Evaluer l'aléa sismique, c'est déterminer

la probabilité qu'au cours d'une période de référence, une secousse

sismique atteigne ou dépasse une certaine intensité sur un site. |

|

|

|

Risque sismique |

|

|

|

Déterminer le risque sismique, c'est calculer

la probabilité et le niveau des dommages

au cours d'une période de référence et dans une région considérée.

Une étude d'aléa sismique comporte deux étapes :

|

|

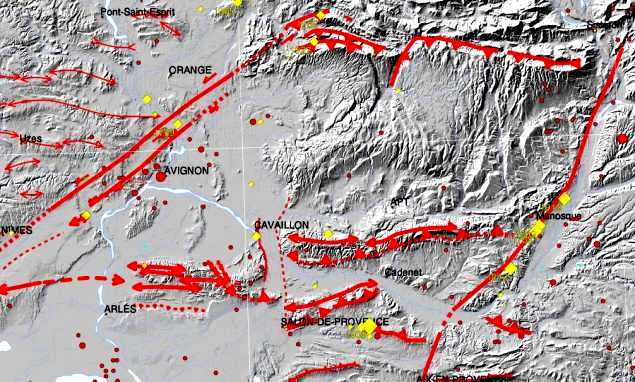

La première porte sur la caractérisation

des sources sismiques en termes de localisation, magnitude

et récurrence. Elle aboutit, à l'issue d'un travail de

synthèse de données géologiques et sismologiques éventuellement,

complété par l'acquisition de données de terrain, à la

réalisation d'un zonage sismotectonique. |

|

|

La seconde conduit à la définition

de mouvements du sol de référence qui dépendent à la fois

des sources sismiques potentielles déduites du zonage

sismotectonique, de l'atténuation des ondes et de la configuration

géologique et topographique des sites. |

|

A gauche : faille active

(Mongolie).

Au centre : modélisation de la propagation des ondes sismiques.

A droite : Niigata, Japon, 1964 : les zones les plus sensibles

se sont liquéfiées sous l'effet du séisme, entraînant

le basculement des immeubles. |

Pour mener à bien les études d'aléa sismique qui lui sont confiées,

le Département analyse, surveillance, environnement (DASE)

de la Direction des applications militaires (DAM) conduit ou

participe à des actions de recherche et développement dans différents

domaines. |

|

|

|

Etudes

de source et propagation en champ proche Etudes

de source et propagation en champ proche |

|

|

|

Grâce à l'acquisition de données expérimentales

de mouvement fort et à la modélisation numérique, on vise à mieux

comprendre la variabilité du mouvement en champ proche, c'est

à dire dans les zones les plus vulnérables.

La construction d'installations enterrées nécessite également

de mieux comprendre quels sont les paramètres physiques et géologiques

qui conditionnent les variations d'amplitude et de forme des

signaux sismiques avec la profondeur. |

|

|

|

Effets

de site et vulnérabilité Effets

de site et vulnérabilité |

|

|

|

Les effets de site, qui sont à même de

modifier considérablement le signal sismique, constituent une

sorte de vulnérabilité naturelle que l'on commence à prendre

en compte dans les réglementations. De nombreuses questions

de fond restent encore en suspend, en particulier l'effet réel

des topographies, l'influence des variations latérales de vitesses

ou le piégeage des ondes dans les bassins sédimentaires. |

|

|

|

Etudes

probabilistes Etudes

probabilistes |

|

|

|

La majorité des réglementations actuellement

en vigueur dans le monde, que ce soit pour le risque "normal"

ou les installations à caractère industriel ou nucléaire, demande

explicitement une approche probabiliste dans l'évaluation de

l'aléa sismique (Agence internationale de l'énergie atomique,

grands barrages, risque normal en France, réglementation européenne

Eurocode 8...). Le DASE travaille depuis de nombreuses années

sur cette méthodologie et dispose aujourd'hui d'un outil opérationnel pour évaluer l'aléa sismique sur un site donné.

|

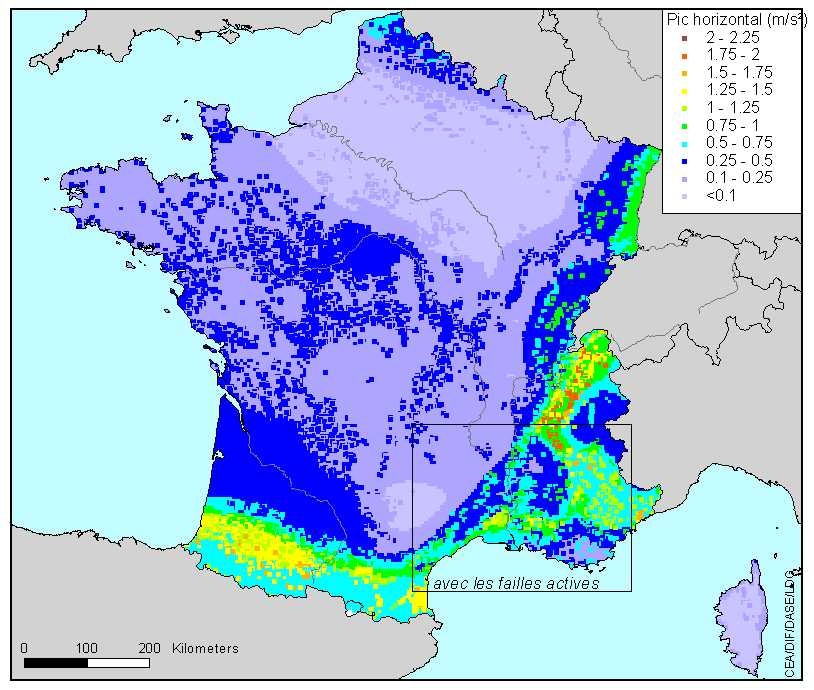

Pic

d'accélération attendu pour une période de retour de 1975

ans en France. |

|

|

|

|

Sismotectonique

et paléosismicité Sismotectonique

et paléosismicité |

|

|

|

France |

|

|

|

En France, les forts séismes sont peu

nombreux (voir Informations

sur la sismicité) et ne se reproduisent que rarement au

même endroit à l'échelle de la mémoire humaine. On ne peut donc

espérer avoir une image exhaustive de la sismicité potentielle

d'une région à l'aide des seules données de sismicité instrumentale

et historique. La recherche d'indices néotectoniques, de paléoséismes

ainsi que l'exploitation de mesures de déformation (GPS, Global

Positionning System) sont donc des compléments indispensables à

l'analyse de la sismicité passée.

|

|

|

|

Mongolie |

|

|

|

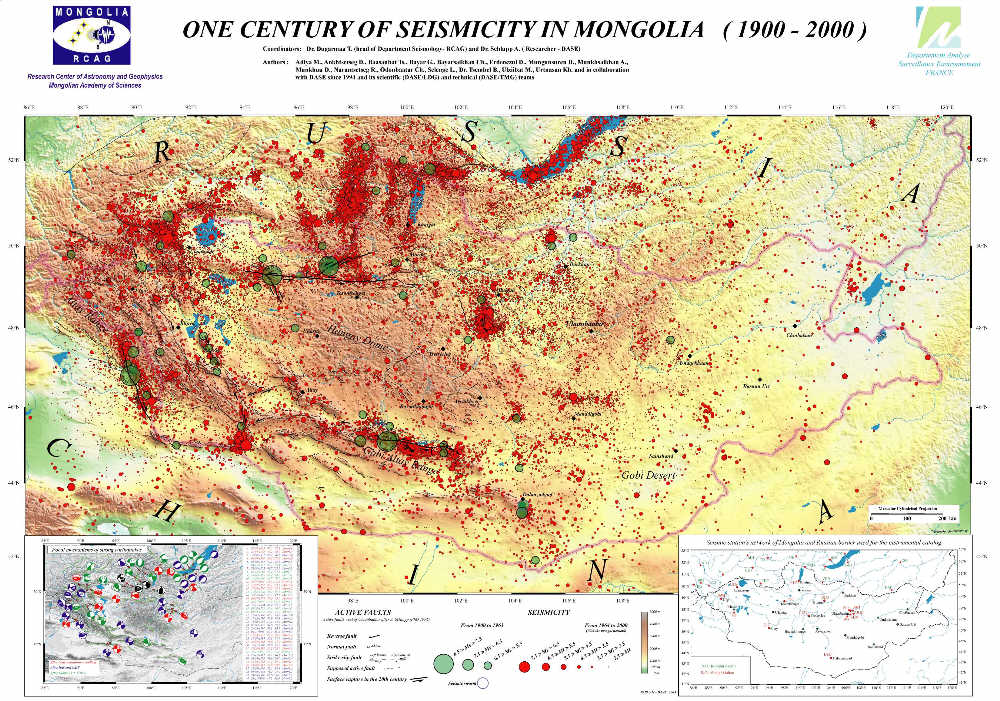

Le DASE, en collaboration avec le RCAG

(Research Center of Astronomy and Geophysics, Académie des sciences

de Mongolie), a effectué une évaluation du risque sismique

de la région d'Oulan Bator, capitale de la Mongolie, où est

concentrée près de 40 % de la population du pays. Il est à noter

que ce pays a subi quatre séismes de magnitude supérieure ou

égale à 8 depuis 1905.

|

Carte sismotectonique

de la Mongolie. |

Pour mener à bien cette évaluation, la sismicité du pays a été

totalement revue et les lois d'atténuation redéfinies. La carte

obtenue montre notamment que l'activité actuelle signe toujours

les failles qui ont rompu au début du XXème siècle et que

la région proche de la capitale est marquée par une sismicité

modérée. Par ailleurs, les travaux de paléosismicité le long

d'un escarpement de faille montrent que des séismes de magnitude

7 environ peuvent se produire à moins de 200 km de la capitale.

Au niveau du bassin d'Oulan Bator, près de 100 points de mesures

d'effets de site ont été réalisés. Ces données nouvelles sont

intégrées dans la quantification du risque sismique. |

|

|

|

Quelques

réalisations Quelques

réalisations |

|

|

|

|

|

Etude d'aléa pour les sites CEA

de Cadarache, Grenoble, Marcoule, Saclay, Valduc et CESTA |

|

|

Système

d'arrêt d'urgence du TGV Méditerranée |

|

|

Etude d'aléa pour le site d'un

barrage de retenue dans le Gard |

|

|

Programme d'Evaluation des Risques

Liés aux Effets des Séismes |

|

|

Evaluation de la variation du mouvement

sismique avec la profondeur |

|

| |

|

|

|